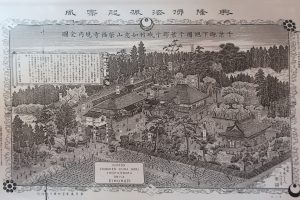

当山は、千葉氏の家臣であった坂尾五郎治公が大治5年(1130)にこの地へ妙見大菩薩を勧請して妙見堂を建立し、翌年創建した真言宗の金剛授寺(本尊は地蔵大菩薩と伝承)が前身であると伝えられています。

この坂尾の地域には、五郎治公と妙見信仰に由来する伝承が沢山残っております。

現在当山が奉祀する妙見大菩薩および「釣燈籠」一箇と「千葉妙見大縁起絵巻」の什宝は、いずれも千葉氏家臣の原胤栄公が臼井城の妙見堂にお祀りしたものと伝えられおります。おそらくは、坂尾を出自とする五郎治公の末孫が原氏に仕えており、天正18年(1590)の臼井城落城時に、胤栄公の妙見尊像と寄進銘入りの釣燈籠および縁起を密かに供奉して坂尾の山中に奉安し、自らも武器武具を捨て、世を遁れて妙見大菩薩を守護されたものでしょう。

江戸時代になりますと、当時の住職快運大和尚が、上野の東叡山寛永寺を建立したことで知られる天海大僧正に帰依し、天台宗に改宗されました。

寺伝によれば、天海大僧正が関東教化に行脚され、匝瑳市八日市場の東榮寺から江戸に帰る途中で道に迷い、夕暮れになって当寺へ一宿を請うたところ、快運大和尚は通りがかりの旅僧といえども丁重に奥座敷に招じ、法話を試みると普通の僧侶ではないと知り、大いに敬い弟子となり、近隣に末寺とともに宗旨替えしたとのことです。

比叡山延暦寺の探題(仏法の論議の際に論場を統領する重職)として、天海大和尚は寛永2年(1625)正月17日付で快運大僧正へ血脈譜を授与するとともに、直末であることを証した印判状を如意山養福寺無量院の山寺号に宛てて付与しています。なお、当寺の本尊は阿弥陀如来(室町時代奉造)を奉祀しております。

当時この中興開山の快運大和尚は、頭痛虫歯の病に難渋した際に地蔵菩薩の霊験を得て、病難除地蔵菩薩を勧請したといわれています。その後、慶安3年(1650)9月に御開帳の準備をしていた中興開山第二祖の得道和尚は「寺号を榮福寺と改めよ」との地蔵菩薩の御声を感得し、榮福寺と改称し同月24日の地蔵尊開帳を厳修したと寺伝にあります。

当山は、江戸時代には天海大僧正が開創した東叡山寛永寺の直末寺でしたが、明治5年(1872)に比叡山延暦寺の直末となりました。大正初期、19世乗繁師は由緒ある地名を後世に残すべく、山号を坂尾山と改称し現在に至りました。